Réseaux Humains / Réseaux Technologiques, journées d'étude de l'Université de Poitiers

En quoi les réseaux modifient-ils notre perception du temps ?

Ateliers

Par Luc Jaëcklé

Publié en ligne le 29 août 2006

Résumé : C'est un échange sur nos expériences liées au temps que je propose. S'il y a quelque chose qui concerne chacun, c'est bien la question du temps ; on a tous une expérience dans ce domaine et il semble clair que le rapport individuel et collectif au temps est en train de changer, nous avons donc des expériences à partager sur ce thème. Ce bref exposé introductif et j'espère déclencheur portera essentiellement sur l'analyse d'un dispositif d'enseignement à distance dont je tire un certain nombre d'observations, à défaut de conclusions définitives, sur la manière dont les participants ont vécu le temps. Pour anticiper, mon hypothèse de base est qu'outre la question de la perception du temps, il faut considérer la construction des temporalités. On parle aujourd'hui d'une tendance globale à l'homogénéisation du temps mondial mais aussi, parallèlement, de la création de temporalités beaucoup plus locales qui sont construites, produites par des groupes en interaction ; ces groupes peuvent être en présence ou à distance ou dans une combinaison des deux. L'intérêt de l'expérience dont je vais exposer les composantes et les analyses est qu'elle traduit cette idée de mélange présence/distance et de construction de temporalités.

Sommaire

Pour le dire rapidement : il n'est pas possible de problématiser complètement la question du temps, il faut une approche multifactorielle et mon approche qui est celle d'un scientifique n'épuise pas du tout le sujet ; je suis amené à travailler, peut être pas sur une tête d'épingle mais tout au moins sur des aspects limités.

Je voudrais cependant faire quelques remarques d'ordre général sur ces problématisations possibles. On voit bien dans la recherche, notamment française, la problématisation des temps sociaux, dans la lignée de Gurvitch, sur le fait qu'en un point donné, des gens vivent dans des temporalités différentes, certains donnent l'impression de vivre au moyen âge et d'autres de vivre au futur. Ce qui est moins connu, c'est comment l'individu arrive à vivre en société dans un tel contexte, c'est-à-dire à intégrer ces différentes temporalités. Les psychologues expérimentaux ou cliniciens ont de très nombreuses réponses autour des corpus de recherche de la chronobiologie et de la chronopsychologie. Cependant, il faut à mon sens réinsérer la question de la perception individuelle du temps dans une problématique sociale, socio-cognitive, socio-culturelle, micro-sociale, etc.

Le deuxième point que je voulais signaler est l'importance du temps dans la mesure où on constate une multiplicité et une multiplication des espaces d'interaction, une prolifération des médias qui font que les gens sont amenés de plus en plus à gérer leurs relations dans des espaces publics et des espaces privés qui se mélangent et dont les normes temporelles ne sont pas identiques : les individus ont à faire face à une imposition de normes temporelles venant d'espaces différents. Le problème est que les gens, on le voit très bien sur l'internet, sont assez largement perdus à la fois dans l'espace et aussi dans le temps : dans l'espace local par exemple car on peut perdre des fichiers sur son ordinateur et dans le temps aussi, car chacun sait que l'on est quasiment incapable d'estimer le temps qu'on vient de passer en jouant à Myst, par exemple, tellement on est pris par le média. D'où l'actualité de cette question anthropologique du rapport au temps.

-

Il y a d'abord des échelles de temps qui sont différentes : à chaque instant, il faut gérer le présent, le quotidien, il faut gérer ce qui va se passer la minute d'après, il faut aussi gérer sa carrière au long de sa vie, etc. On est ainsi confronté à des échelles de temps multiples et des horizons temporels variés, problème bien connu dans le milieu scolaire par exemple : les enfants vivent à la fois dans la perspective de la classe dans laquelle ils doivent passer et aussi dans les divers temps de la classe dans laquelle ils sont actuellement.

-

Il y a la question de ce que l'on pourrait appeler le schéma temporel, entre autres ce qui reste de ce que nous avons acquis par rapport au temps dans notre petite enfance, on trouve des travaux passionnant là-dessus chez les psychanalystes et les psychologues (cf. Monette Vacquin, Le gel du temps, Autrement N°141, 1994)

-

Il y a bien sûr des prescriptions temporelles qui sont d'ordre biologique et cosmologique. Nos possibilités biologiques sont limitées et notre corps connaît des rythmes, qui sont des rythmes circadiens, annuels, etc.

-

Enfin, de nombreuses normes sociales pèsent sur l'individu occidental. Je pense aux travaux de l'allemand Karl Hörning, qui pointe très bien les différentes normes temporelles qui traversent nos sociétés : la vitesse de circulation des informations, l'idée de simultanéité (un concept qui se développe), l'homogénéisation du temps mondial dont on parle beaucoup, la flexibilité, la rareté du temps, sont des normes qui pèsent sur nos dispositifs.

En conclusion, des modélisations sont en cours, mais quelque chose est irréductible, qui relève de la métaphysique et de la philosophie. Une question essentielle qui se pose est celle-ci : est-ce qu'on peut avoir une approche scientifique du temps sans clarifier des présupposés philosophiques ?

Pas de synthèse possible me semble-t-il, mais d'un autre côté une interrogation sur ce qu'on appelle « l'apprentissage tout au long de la vie », qui résonne pour moi comme une approche par totalité, ce qui me gêne. Comment les gens pourront-ils maintenir leurs marges de liberté par rapport à l'imposition temporelle de tous ces différents dispositifs et organisations liés aux apprentissages ? Le point positif que je vois à l'observation, c'est la variété des stratégies de gestion temporelles des individus.

J'en viens maintenant aux éléments empiriques que je me propose de présenter. C'est un exercice qui n'est pas facile, comme me l'a dit l'un des participants à cette rencontre, Georges Rensonnet : « tu vas présenter une expérience qui est située et l'auditoire ne va pas pouvoir saisir l'ensemble de cette expérience ». Je vais essayer cependant de vous restituer l'essentiel de ce programme dont j'étais l'un des observateurs privilégiés, mais il est possible que je n'aille pas assez loin dans les détails significatifs.

Le dispositif d'enseignement à distance étudié s'insère dans le cadre du Groupe de Coimbra, un groupe d'universités européennes qui se sont lancées, il y a quelques années, dans un projet ambitieux qui s'appelle Humanities, qui a connu deux phases et dont l'objectif était de créer un « campus virtuel européen » et de favoriser les relations entre des étudiants de toute l'Europe. Techniquement, le dispositif c'était à la fois des échanges par courrier électronique et des échanges synchrones par téléconférences entre des universités allemandes, anglaises, hollandaise, espagnoles, françaises, portugaises, grecques, suisses, etc. Donc, un dispositif qui mélange les technologies disponibles en 1995-96.

Dans cette expérience, il s'agit de l'usage des technologies de la vidéoconférence, de la visioconférence, de l'audioconférence avec un ensemble assez complexe de sites de réception et d'émission. J'ai effectivement séparé, mais c'est un artifice de présentation, ce qui est site d'émission et sites de réception, mais il faut bien comprendre le fonctionnement en réseau du dispositif dans l'usage de ces technologies. Le site d'émission consistait en un plateau de type télévisuel avec des experts et des enseignants qui donnaient de l'information sur la thématique en question, qui était celle du Droit européen de l'environnement. Et puis, à l'autre bout de la chaîne que l'on peut appeler la réception, une quinzaine d'universités avec des étudiants et leurs enseignants. Dans une première partie des téléconférences, ils étaient à l'écoute de ce qui était émis par le site d'émission distant et dans une deuxième partie ils pouvaient interagir et poser des questions aux experts, puis recevoir des réponses, parfois répondre à d'autres groupes de réception. Les participants avaient donc une interactivité possible par le biais des téléconférences.

Voilà pour le dispositif technique. Le problème scientifique de l'observateur est qu'on est nous aussi en un point, il faut donc imaginer ce qui se passe dans les autres points en fonction de l'information qui arrive sur les écrans et les haut-parleurs. J'étais dans une situation d'observation participante puisque j'avais suivi le groupe depuis longtemps. Ce groupe était en réception au CNED, partenaire technique du dispositif pour Poitiers. Vous aviez 18 étudiants d'un DEA de Droit avec leur professeur et un tuteur, lui aussi enseignant. Un micro permettait d'interagir à distance avec le plateau d'émission et deux écrans de télévision pour suivre les échanges. Donc un dispositif relativement complexe. Dans les autres universités, la configuration locale pouvait être sensiblement différente en fonction des supports techniques disponibles et en fonction de données pédagogiques : à Poitiers, il avait été décidé de ne pas sélectionner les étudiants sur leur maîtrise de l'anglais, bien que la langue de travail était l'anglais. D'autres universités avaient dit au contraire : ne viendront que les étudiants qui maîtrisent l'anglais.

Les méthodes d'observations mises en place par Jacques Perriault, Directeur du programme de recherche, nous ont conduit à créer des feuilles d'observation. Nous avons noté à chaque minute ce qui se passait en local et ce que l'on voyait à l'écran ou entendait. À partir de ce type de repérage, on a pu catégoriser en plusieurs phases l'ensemble du discours distant et regarder l'attitude du groupe de réception, en déduire des éléments sur leur perception du temps et sur leurs réactions par rapport à ce qu'émettait le plateau.

Les conclusions de cette étude sont nombreuses et la synthèse, difficile.

1. On peut repérer un rythme propre de ces dispositifs interactifs car il y a des régularités dans les rythmes d'interaction : chaque dispositif va avoir ses caractéristiques. Par exemple l'audioconférence n'a pas le même type d'imposition temporelle qu'une visio ou une vidéo, à cause entre autres de la présence ou de l'absence de l'image. Cela conduit à adopter une posture « médiologique » : à différents types de technologies correspond des modes d'imposition temporelle différents.

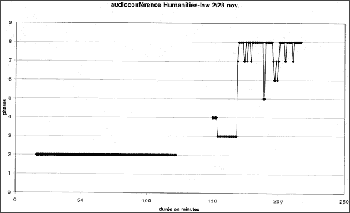

2. À propos des régularités ; le schéma ci-dessous propose une représentation réalisée sur tableur des interactions pendant l'une des sessions (celle du 28 novembre 1995). Le problème du temps est multifactoriel : c'est un problème de rythme mais aussi de durées, évidemment. On sait bien (cf. Pierre Bourdieu, Sur la télévision, Liber éditions, 1996) l'imposition temporelle très forte des dispositifs télévisuels sur la durée : les formats de temps extrêmement réduits informent très nettement le contenu des débats. Chaque session Humanities dure un temps limité par la durée de location du satellite. Le travail a consisté à décomposer tous les repérages d'interaction en quelques phases suivant la nature du locuteur et du contenu. En phase 4, c'est l'animateur des débats qui s'exprime. La résolution d'un problème technique fait intervenir d'autres catégories d'acteurs. En phase 7, ce sont les étudiants qui ont posé les questions à distance. On mesure ainsi la durée approximative de la question de l'étudiant (phase 7) et la durée de la réponse de l'expert (phase 8).

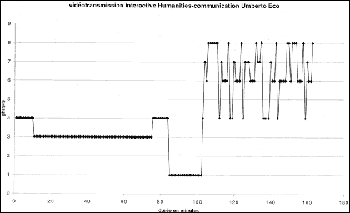

3. Analysons quelques cas : 2 heures de session se décomposent en une partie peu interactive, qui est l'exposé traditionnel de la thématique puis une partie constituée de questions - réponses. En une heure de temps, on va poser entre 7 et 12 questions, et, comme il y a une douzaine d'universités à distance, cela donne une minute d'expression par université sur 2 heures de session. (D'un autre côté, les intervenants sont très contents ; il faut paramétrer aussi par la satisfaction des récepteurs). Vous avez aussi parfois un temps énorme qui est pris par le réglage du canal, en cas de problèmes techniques en particulier. Le schéma suivant montre un cas de figure qui débute avec un encéphalogramme relativement plat parce que c'est l'exposé thématique et ensuite ça bouge beaucoup plus ; c'est un cas où l'animateur est obligé d'intervenir beaucoup pour résoudre des problèmes techniques ; de ce fait, il gère un va et vient permanent entre des étudiants et des experts. Il s'agit d'une conférence d'Umberto Eco à distance. On comprend ici le rôle clef du médiateur dans cette construction de la temporalité. En effet, il existe une catégorie spéciale d'acteurs, qui sont les gens en médiation et qui ont un rôle spécifique sur lequel je vais revenir.

4. Un autre résultat concerne la fonction d'hybridation dont il a été question dans cette rencontre, l'hybridation entre dispositifs. Dans un cas comme celui-ci, on voit bien la concurrence entre le modèle temporel scolaire et, disons, le modèle temporel mass-médiatique. Il est intéressant de voir lequel gagne sur l'autre, et à quel moment, et là on conclut souvent à une victoire du modèle mass-médiatique sur le modèle scolaire : en particulier, par rapport à une classe, il y a moins d'interaction ; ce qui ressort de nos observations, c’est que le temps limité produit un effet de compression et de concurrence forte entre les universités alors que le projet est celui d'un partage (campus virtuel), et non pas celui d'une mise en concurrence sur des temps de parole. Ce qui implique que les médiateurs ont à gérer une pénurie de temps.

5. L’analyse des commentaires, après coup, des étudiants, montre le besoin d'un balisage temporel pour savoir à quel moment ils vont pouvoir ou devoir intervenir dans le dispositif. C'est très important parce que lorsqu’on n'a pas l'image, il manque cette régulation fine sur ce que va dire l'autre donc il faut d'autres repères pour savoir quand on va pouvoir poser la question.

6. On a observé également ce qui est bien connu dans l'analyse des dispositifs, à savoir le rôle de contractualisation du dispositif : le début des sessions est extrêmement important pour la suite. On l'a vu à Poitiers, le studio d’émission avait diffusé une carte de tous les sites en communication, or, pour des raisons conjoncturelles, Poitiers et quelques autres universités ne figuraient pas sur la carte. D'où un sentiment de blessure identitaire, le groupe de réception avait le sentiment de ne pas exister et son niveau d'attention s’était subitement réduit. Le début d’une session est donc important dans la définition du régime temporel.

7. Un autre groupe de remarques porte sur les processus de cette gestion temporelle nécessitée par le fait qu'on est en temps limité : après l'identification de ces rythmes propres, on se demande comment sont produits ces rythmes. J'ai déjà évoqué le rôle des médiateurs, mais on doit s'interroger sur l'attitude des apprenants : ils perçoivent qu'ils n'ont pas assez de temps, ils ne savent pas à quel moment ils vont pouvoir intervenir, ce qui pose la question soulignée par Monique Linard1 des styles cognitifs. Il y a des capacités différentielles chez les individus à bénéficier de telle ou telle séance ou session d'information et de communication. D'où la question des habiletés nécessaires pour participer pleinement à ces dispositifs.

8. L'une de ces habiletés me semble importante, c'est celle du travail en parallèle. Quand on regarde les étudiants face à ce flux de communication qui vient de partout on voit qu’ils sont obligés de gérer à la fois la prise de parole ou la préparation de la prise de parole et d'écouter ce qui se passe à distance. Comme les débats avaient lieu en anglais et qu'ils n'avaient pas été sélectionnés sur leur maîtrise de cette langue, il fallait que certains prennent des renseignements auprès de leur voisin pour savoir de quoi il était question. Il faut ajouter à cela la prise de notes, car le système d'évaluation prévoyait un contrôle, et vous avez aussi une obligation à gérer en parallèle des activités multimodales dont le niveau d'exigence cognitive est varié. Pour répondre à ces exigences, les étudiants ont des stratégies, ils se raccrochent à certains signes : quand ils voient leur professeur prendre des notes, eux aussi se mettent à en prendre car ils se disent que ça doit être vraiment important. Ces conduites leur permettent de lutter contre la complexité, car regarder un écran et prendre des notes en même temps, c'est compliqué : les étudiants ont déjà du mal à prendre des notes en présenciel, alors, avec en plus le flux télévisuel, cela devient compliqué.

9. Je pense qu'il existe au moins 3 approches pour traiter du parallélisme :

-

comment fonctionne la mémoire, comment le cerveau (en tant que « machine à traiter l'information ») gère le séquentiel, le parallèle, le continu, le discontinu, etc.

-

une approche sociale qui passe par l'étude des stratégies concurrentielles et des stratégies de coopération. J'évoquais ces étudiants qui coopèrent avec le voisin pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe à distance, et les problèmes de concurrence sur le temps de paroles entre sites distants.

-

le troisième niveau sur la capacité à faire plusieurs choses en même temps serait la polychronie, terme introduit par E. HAll. Le terme de polychronie a des résonances culturelles. Hall a pointé cela de manière caricaturale : les sud américains sont comme ça, les nord américains comme ça ; on peut difficilement tenir ce discours aujourd'hui. Il n'empêche que des articles en sciences de l'éducation renseignent sur la manière dont l'école prépare l'imposition du séquentiel (la monochronie) sur les enfants : l'enseignant va répéter à de nombreuses reprises qu'il faut se dépêcher ou faire telle action avant telle autre. On sait ainsi que l'école française n'est pas l'école espagnole qui tolère que l'on fasse plusieurs choses en même temps, qui tolère qu'un groupe travaille pendant qu'un autre observe. La polychronie apparaît comme une réponse possible face au problème du temps. Jean-Louis Weissberg a parlé du multifenêtrage2, cela me fait penser à la facilité qu'offrent les ordinateurs de présenter plusieurs choses en même temps, mais est-ce que les jeunes et les moins jeunes sont à même de comprendre la multifonctionalité de l'ordinateur ? Je l'ai vérifié avec mes étudiants, certains savent très bien profiter des possibilités de multitraitement de l'ordinateur et d'autres n'ont pas compris qu'ils pouvaient bénéficier de cette avancée technique liée à la puissance des ordinateurs.

10. Je termine sur le rôle des médiateurs ; je me suis servi de métaphores technicistes, qui parfois peuvent éclairer, et je dis que les médiateurs sont les horloges du système. Décomposons ce qu'est une horloge : il y a un système de régulation (l'échappement), un organe qui fournit l'énergie et des organes d'affichage. On peut se demander si les médiateurs jouent tous ces rôles. En fait le rôle de l'échappement est de régulariser le mouvement en le ralentissant alors que les médiateurs au contraire accélèrent le mouvement. Les actes de communication des médiateurs sont de l'ordre du langage (des expressions verbales liées au temps) et de l'ordre des modalités gestuelles (par ex., le conférencier va poser sa montre sur la table et ce signe est vu et interprété). Les éléments temporels déictiques font que le médiateur va générer des balises temporelles pour les interactants à distance. Dans certains cas, il y a un nombre considérable d'éléments temporels fournis par le médiateur : des expressions du genre « très rapidement », « on a beaucoup de questions » (le nombre de questions possibles diminuant au fur et à mesure que le temps s'écoule…) Toutes les figures du temps se retrouvent et il existe des mécanismes assez subtils : à certains moments, on voit l'animateur lever les yeux et juste après il prononce une phrase qui concerne le temps, j'ai fini par comprendre qu'il y avait une pendule dans le studio. Comme c'est récurrent, cela arrive 5 ou 6 fois, je fais l'hypothèse que les récepteurs le voient donc aussi et ça participe de ces diverses modalités d'imposition temporelle.

Je ne conclus rien, j'espère avoir donné quelques balises par rapport au temps vécu tel qu'on peut l'observer, comment on peut en tant que chercheur traiter ces questions sous l'angle spécifique des SIC.

Pour citer cet article : Jaëcklé Luc (2001). "En quoi les réseaux modifient-ils notre perception du temps ?". Actes des Deuxièmes Rencontres Réseaux Humains / Réseaux Technologiques. Poitiers, 24 juin 2000. "Documents, Actes et Rapports pour l'Education", CNDP, p. 103-110.

En ligne : http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt/document452.php

Notes

http://edel2.univ-poitiers.fr/rhrt/document.php?id=431

http://edel2.univ-poitiers.fr/rhrt/document.php?id=429

A lire aussi sur le même sujet

-

En quoi et pourquoi les dispositifs médiatiques en réseaux affecteraient-ils les échanges et la relation ?. Par Jean-François Cerisier.

-

En quoi les réseaux modifient-ils notre perception du temps ?. Par Luc Jaëcklé.

-

Débat. Par Luc Jaëcklé.

-

Le projet Campus Banque Populaire. Par Eric Hauswirth et Bertrand Sève.

-

Débat. Par Eric Hauswirth et Bertrand Sève.

-

La formation en réseaux des enseignants favorise-t-elle le travail en équipe ?. Par Hélène Ormières.

-

Débat. Par Hélène Ormières.

-

Internet, quelles relations, quel lien social ?. Par Cécile Cau.

-

Débat. Par Cécile Cau.

n° 2

Outils :

-

Luc Jaëcklé

Maître de conférences, Université de Dijon.

Mot-clé

Coordonnées :

Université de Poitiers

15, rue de l'Hôtel Dieu - 86034 POITIERS Cedex - FRANCE

Tél.: (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50

http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt - rhrt@univ-poitiers.fr