Réseaux Humains / Réseaux Technologiques, journées d'étude de l'Université de Poitiers

Une expérience d’intranet pour la formation

Une expérience d'intranet pour la formation

Par Franck Charneau et Benoît Roques

Publié en ligne le 28 août 2006

Résumé : Comment prétendre former des étudiants de 3° cycle aux technologies éducatives sans intégrer l'usage habituel de celles-ci dans le dispositif de formation ? Sans une expérience forte, suivie, de différents outils, comment pourrait-il y avoir non seulement acquisition de savoir-faire, mais aussi développement de compétences dans le choix de dispositifs technologiques pertinents en fonction de la diversité des situations de terrain ? Ce sont ces questions qui ont suscité la création de l'oaNet, un intranet qui vise à faciliter la communication entre étudiants et intervenants, anciens étudiants et nouveaux, formation universitaire et monde professionnel.

Abstract : How could one pretend to train students for a Master's degree in Ed. Tech without integrating the technologies within the learning system ? How could a student possibly acquire the skills and the ability to select those technological resources that are most relevant in actual "field cases" without having acquired a strong, personal, sustained experience with various technological tools ? These are the questions that have led to the setting up of oaNet, an intranet whose purpose is to facilitate communication between students and instructors, classes and alumni, academic training and professional requirements.

Benoît ROQUES :

Pourquoi oaNet ? Parce que c'est la contraction d'oavup et intranet. Pour information, la déclinaison, le site Internet de l'OAVUP s'appelle oaWeb.

Avant de présenter très concrètement l'oaNet, ce qu'on y trouve, ce qu'on y propose, je rappelle brièvement le contexte de création et la démarche de production. L'oaNet est né officiellement fin septembre 1998. On a travaillé à partir de quelques pages qui ont été montées au cours de l'année dernière. C'était des pages réservées aux étudiants du DESS Technologies audiovisuelles et informatiques pour l'éducation, des pages essentiellement pratiques pour leur donner des informations courantes quant à l'utilisation du réseau local. On a toujours des problèmes de mots de passe, d'ordinateurs, de branchements, etc. On s'était dit plutôt que de répéter dix fois la même chose, ces quelques pages privées pourraient apporter un soutien technique, une aide quotidienne aux étudiants. C'était assez embryonnaire et on avait eu dans l'idée, à l'époque, de développer cela d'une manière plus conséquente. Il se trouve qu'au cours du mois de juillet dernier, un peu avant la rentrée, on a réfléchi à une réorientation du DESS, de la formation, plutôt à un réaménagement de l'intégration des TIC au sein de la formation. On est parti du constat suivant : que pour un DESS qui se disait « HighTech », on utilisait très peu ces outils-là et que la part belle était faite aux enseignements classiques, à distance, aux cédéroms de formation, d'autoformation, mais on ne trouvait aucune utilisation au sein même de la formation de ces outils-là. Donc, c'était un peu un paradoxe : on formait des personnes dont l'objectif était après d'intégrer ces outils-là dans un dispositif de formation et ces mêmes personnes n'avaient jamais vécu en situation d'apprenant ce type de dispositif.

Notre démarche a été simple. Elle a consisté tout d'abord à monter des petits modules d'initiation. L'idée de départ a été de former les étudiants du DESS à l'utilisation de ces outils-là : la messagerie électronique, la consultation Internet. Cela paraît tout simple mais consulter Internet, ce n'est pas obligatoirement naviguer, cliquer deux, trois fois dans une page et éteindre l'ordinateur, c'est aussi rapatrier des contenus, exploiter des contenus, enregistrer des images, etc. Tous ces outils, toutes ces manipulations assez simples ne sont pas évidentes pour des étudiants d'horizons divers, qui, a priori, n'ont pas de formation d'informaticien. Nous ne sommes pas dans la même situation et le même contexte que celui de Bull, notre public n'a pas les prérequis et les réflexes d'un public d'informaticiens ou d'un public qui travaille déjà avec ces outils-là. Donc, on a eu cette phase préalable, c'est-à-dire que pour débuter cette expérience on s'est donné les moyens de former les utilisateurs et je crois que c'est un point essentiel.

Comme ce sont les étudiants qui ont été les utilisateurs au quotidien de ce dispositif, ce sera à eux de dire, le moment venu, si ce que nous leur avons proposé a été opérationnel, leur a rendu service, a été cohérent ou non.

Alors l'oaNet ! Donc, quand on tape http://oanet.univ-poitiers.fr, on arrive sur la page suivante :

C'est un dispositif qui repose sur un site Internet, un site intranet, c'est-à-dire un site Internet privé : on y accède par un mot de passe et le dispositif intègre aussi un logiciel, un serveur de messagerie. Concrètement, chaque étudiant a une adresse e-mail et on a des listes de diffusion, ces fameuses adresses uniques qui permettent d'écrire à plusieurs membres. Le dispositif étant brièvement décrit, la première fonctionnalité que l'on a imaginée, c'est d'informer les étudiants. C'est ce qui est le plus facile à faire techniquement et c'est là aussi où le besoin est réel. Les étudiants veulent connaître leur emploi du temps, c'est un moyen de les informer en direct des modifications de l'emploi du temps et de leur proposer sur un lieu unique, tout le temps mis à jour, les dates et heures des interventions à venir.

Nous allons voir comment on se met dans la situation d'un étudiant. Petite précision : cette année, c'est une première, on avait au moins 6 à 8 étudiants qui se connectaient régulièrement depuis chez eux. Donnée qu'il faut intégrer : ils ont un modem, ils ont une connexion. Ça veut dire que ça a une utilité à distance, on ne consulte pas uniquement son emploi du temps depuis les salles informatiques de l'université, mais aussi et surtout depuis chez soi parce qu'on habite à 100 ou à 200 kilomètres d'ici.

Franck CHARNEAU :

Juste un mot pour l'accès distant : les étudiants vont avoir de plus en plus cette possibilité-là, avec les services gratuits d'accès qui se développent. Je pense que ça va favoriser la connexion chez soi.

Benoît ROQUES :

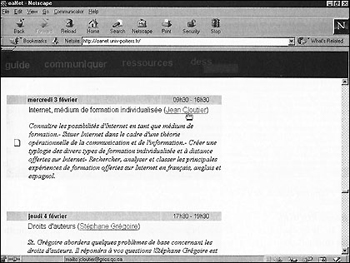

Donc voilà, on veut connaître le planning. C'est assez simple : le planning arrive et se place automatiquement en fonction de la date du jour sur l'intervention la plus proche. Vous avez devant vous tout le planning de l'année qui défile. Pour chaque date d'intervention, vous avez un titre, une date, un descriptif et une signature et éventuellement un lien vers un document qu'a souhaité donner l'intervenant. Voici un exemple : Jean Cloutier, un intervenant canadien, québécois, a souhaité faire parvenir aux étudiants avant son arrivée un document Word donnant le plan de son intervention. Ce n'est pas la majorité des intervenants qui le font, c'est une pratique qu'il faut lentement mais sûrement développer et on peut dire que les intervenants de cette année ne se sont pas battus pour offrir des contenus à l'avance. On a quelques bons élèves quand même. On offre aussi une version du planning plus concise parce que là on prend en considération le temps de téléchargement. On vient de télécharger le planning détaillé, c'est une page extrêmement lourde en fin d'année. Le planning concis a l'avantage, d'une part de pouvoir être imprimé en deux pages, trois pages maximum, et surtout d'être téléchargé très rapidement.

Benoît ROQUES :

Ici, la fonction c'est d'informer. Un autre aspect de cette fonction, c'est de connaître ses étudiants. Pour les intervenants, c’est découvrir les étudiants avant de les voir.

Ce trombinoscope informe les intervenants sur les étudiants. Cela leur permet au travers des pages personnelles de faire connaissance avec eux avant même de les voir et, pour les étudiants, ça leur sert aussi à tenir à jour un carnet d'adresses. Ils ont là le moyen de s'écrire entre eux puisqu'on a un lien directement vers l'e-mail. On peut citer des exemples concrets. En début d'année, le DESS a fait une visioconférence avec d'autres étudiants, au Texas. Les étudiants du Texas et de Poitiers ont pu aller voir leurs pages personnelles où il y avait un CV et ils ont pu se découvrir un petit peu avant la visioconférence. Cela a assez bien fonctionné d'après les échos que nous avons pu avoir.

Avec le lien vers le e-mail, on arrive à une autre fonctionnalité qu'on a voulu travailler. On a vu informer, mais le but est aussi de communiquer. Effectivement, comme le dit Jean-François Cerisier, ces communautés virtuelles cherchent avant tout à proposer des contenus mais aussi à mettre en relation. Là, on est directement sur cette fonction, la fonction communiquer qu'on a voulu explicitement nommer puisque la barre de navigation du haut reprend le terme «communiquer». Nous pouvons communiquer au travers des adresses personnelles des étudiants mais aussi de trois listes de diffusion.

Les listes de diffusion. On n'a pas voulu faire compliqué : il y en a une qui sert à écrire à tous les étudiants, une autre qui sert à écrire à tous les intervenants, et une troisième qui sert à écrire à tous les adhérents de l'oaNet, puisque, nous le verrons plus tard, l'oaNet n'est pas ouvert qu'aux étudiants mais aussi aux anciens étudiants et à toute personne qui partagerait les préoccupations qu'on essaye de développer sur l'oaNet.

On en arrive ainsi au carnet d'adresses, à l’Address book de l'oaNet.

L'idée, ici, c'était de proposer, d'une part, un outil de communication et, d'autre part, un annuaire qui permettrait de mettre en relation anciens et nouveaux étudiants. Là, on a un lien très fort vers les réalités professionnelles puisque tous les anciens étudiants qui le souhaitent peuvent se référencer, peuvent effectivement s'inscrire et, lors de l'inscription, les quelques informations qu'on leur demande permettent de formater une carte de visite. C'est un exemple de carte que l'écran suivant nous montre.

Une étudiante : Virginie Torrens. On peut voir ce qu'elle fait, on peut aller éventuellement vers ses pages personnelles, vers ses pages web professionnelles, on a un certain nombre de renseignements qui sont extrêmement riches, pour un suivi des étudiants mais aussi pour les étudiants de l'année en cours, pour pouvoir engager des contacts par rapport aux demandes de stages. Et ça permet aussi entre anciens étudiants de se tenir au courant de ce qui est fait actuellement au DESS. Cette carte de visite, on la remplit via un formulaire qu'on verra peut-être plus tard, mais quand on est membre de l'oaNet, on peut être étudiant, ancien étudiant mais on peut aussi souhaiter parrainer quelqu'un que l'on sait intéressé par ce type d'expérience. Quand vous êtes inscrit à l'oaNet, vous disposez d'un numéro d'identification. Tout simplement, vous remplissez les champs et vous pouvez dire : je parraine untel et cette personne par e-mail va recevoir une invitation. Voilà, je souhaite vous présenter l'oaNet, l'oaNet c'est ça, voilà quelles sont nos préoccupations ; si vous voulez intégrer la communauté oaNet, vous pouvez le faire en allant compléter les informations qu'on vous demande et vous serez intégré, vous aurez automatiquement un numéro pour vous connecter et vous ferez partie de la communauté. Donc, là, la communauté qui était à l'origine une promotion d'étudiants est devenue après, avec le carnet d'adresses, toutes les promotions d'étu-dlants, et avec cette possibilité de parrainage, cette ouverture, l'oaNet peut devenir une communauté dont les préoccupations restent à déterminer. C'est un petit peu le chantier actuel.

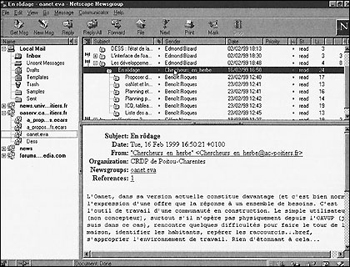

Toujours dans la fonction communiquer, on a souhaité associer les étudiants au développement de l'oaNet. C'est quelque chose qui n'a pas toujours été facile. Notre intention de départ était d'opter pour des solutions techniques extrêmement simples de façon à ce que les étudiants soient aussi impliqués dans le développement et même dans la réalisation de l'intranet. On s'est Vite aperçu que l'acquisition de savoir-faire techniques pour participer à une telle réalisation était trop lourde pour réaliser ce qu'on avait souhaité, c'est-à-dire associer les étudiants dans la production de l'intranet. On a préféré proposer un forum de discussion, autre outil de communication qu'est le forum de discussion, où les étudiants pouvaient s'exprimer en «grand nombre» ! Sur l'écran ci-dessous, vous avez quelques contributions : un certain chercheur en herbe qui exprime des critiques dont certaines ont déjà été intégrées et on a ainsi un petit peu modifié certains aspects de l'oaNet.

Pour communiquer et relier au monde professionnel, il y a un outil indispensable : les annonces, les offres d'emplois et de stages. On rentre automatiquement son numéro, son mot de passe, on peut publier une annonce. Tout adhérent peut le faire. Si c'est une offre d'emploi, on donne une date de fin de publication ; comme ça, l'annonce peut automatiquement se retirer du site, ça permet de ne pas avoir des annonces caduques.

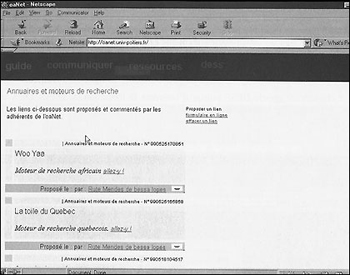

La dernière fonction imaginée, c'est la dimension ressources, c'est-à-dire proposer un certain nombre de ressources que la communauté pourrait partager. Alors, il ne s'agit pas de mettre en ligne n'importe quelles ressources et là on n'est pas encore déterminés sur le type de ressources que pourrait proposer l'oaNet. Il y en a une qu'on a voulu réaliser très rapidement, c'est tout simplement un bookmark commun, c'est-à-dire une liste de favoris en français, pour ceux qui utilisent Internet Explorer en version française, donc une liste de liens Internet signés et documentés.

Ces liens ont une particularité quand même. Ce ne sont pas des liens comme on vous en propose un peu partout sur des sites, des pages personnelles ou des sites qui listent en vrac des liens. Ces liens-là ont la particularité d'être commentés et signés. Ça veut bien dire qu'on a là une personne qui vous dit : allez voir ce site, c'est moi qui vous le dis et voilà ce que j'en pense. A priori, on est dans une communauté, donc ça permet d'identifier les personnes à des contenus et aussi de proposer des liens qui sortent de l'anonymat. Ces liens sont organisés en catégories, le processus de mise en ligne est automatisé. Vous remplissez un formulaire classique et automatiquement votre lien s'inscrit dans une base de données et cette même base de données sert à fabriquer les pages que vous voyez. C'est ce qu'on appelle les pages dynamiques que vous pourrez découvrir et, si besoin est, poser des questions à Franck Chameau qui est l'auteur de tout ce processus automatisé.

Nous étions dans la fonction ressources et nous allons aller vers le dernier-né, à la dernière étape de développement. Vous reconnaîtrez quelques similitudes avec Télérama.fr. C'est ce qu'on appelle, nous, le classeur. On n'appelle pas ça un forum. L'un des objectifs de l'oaNet était aussi de mettre en ligne des ressources. Prenons un cas concret : un ancien étudiant, pour des raisons x ou y, est devenu expert dans tel ou tel domaine, par exemple dans la mise en ligne de contenus générés par une base de données ou par des technologies de diffusion en direct de vidéo sur Internet. Une démarche tout à fait légitime serait de dire : j'appartiens à une communauté, je suis devenu expert dans tel domaine, j'y travaille toute la journée, ça ne me fait rien de proposer une, deux, trois pages Internet avec des liens ou quelques ressources, des liens vers des documents déjà en ligne ailleurs. J'ai été étudiant et je crois que ça a un intérêt certain pour les étudiants actuels, pour les adhérents de l'oaNet. Alors la difficulté de cette mise en ligne, c'est qu'actuellement elle est techniquement difficile, si on n'est pas aidé par des outils de publication. Gérard Pangon, a montré comment il générait les pages Internet très simplement. Ici, on va voir un système un petit peu similaire qui permet à toute personne non expérimentée de pouvoir mettre en ligne un document.

Ce classeur est appelé DESS puisqu'il concerne la formation du DESS. On a un thème qui s'appelle Informatique, multimédia et on a un dossier qui s'appelle Interventions.

Vous voyez que trois documents, trois ressources, ont été déposés dans cette boîte-là. Tous les étudiants peuvent découvrir le programme d'une intervention déposée par un intervenant et automatiquement la visualiser. Là, vous êtes dans le cas d'une page Internet, elle s'affiche directement à l'écran, mais vous auriez pu télécharger un document Word, vous auriez pu télécharger une vidéo, etc.

Comment déposer, ajouter un document ? L'écran ci-dessous le montre.

Revenons sur la connexion de départ. Vous l'avez peut-être remarqué, quand vous vous connectez, vous avez un certain nombre d'icônes qui apparaissent en bas et ces icônes vous alertent sur les nouvelles propositions de liens, les nouveaux adhérents ou les nouveaux messages depuis votre dernière connexion, puisque l'oaNet sert aussi à consulter vos messages électroniques en mode Web. Donc, si vous oubliez d'aller sur l'oaNet pendant trois mois, vous pouvez voir qu'il y a quinze nouveaux adhérents, par exemple, et vous pouvez voir lesquels. Cela vous permet de vous tenir au courant.

Arrêtons-nous un instant sur une interface de courrier web. Vous avez peut-être l'habitude d'utiliser Netscape, ou Microsoft Outlook ou Eudora comme logiciel de messagerie. Il y a quand même un inconvénient avec ces logiciels de messagerie, c'est qu'il faut consulter sur son poste et avoir préalablement configuré son logiciel de messagerie. Alors, sur le modèle des messageries gratuites, on a voulu proposer une interface minimale de consultation d'e-mail, c'est-à-dire qu'en allant sur une page Internet, vous pouvez le faire d'un netcafé, d'une exposition, d'un poste en libre-service à droite ou à gauche, vous pouvez toujours consulter votre courrier. L'utilisation pratique de cela est simple : les étudiants ont une adresse électronique, utilisent un logiciel de messagerie tant qu'ils sont à l'université, mais dès qu'ils partent en stage, ils n'ont plus ce point d'appui. Généralement, quand on est stagiaire, on migre de poste en poste et on n'a pas forcément ces logiciels. On sait que ce service a du succès puisque les connexions ont explosé lors de la période de stage des étudiants. Je répète pourquoi : parce qu'il y a simplement besoin d'aller sur l'oaNet et pas besoin de connaître ses configurations POP (Post Office Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), etc.

Quelques écrans pour terminer : la modification d'une carte de visite, par exemple.

Pour Pâques, on a proposé, sur le modèle de beaucoup de messageries gratuites ou de sites Internet, l'envoi de cartes électroniques. Vous pouvez taper un petit texte et puis dire, souhaiter bon anniversaire à quelqu'un via une carte. C'est un système ouvert. La carte que vous verrez, c'était à l'occasion de Pâques, donc vous verrez des œufs de Pâques. Vous avez tous les éléments en ligne pour proposer votre propre carte, si vous voulez enrichir le catalogue des cartes disponibles...Votre correspondant reçoit ce type de carte, si vous écrivez par ce moyen-là. Ces petites choses qui peuvent paraître un petit peu décalées et dérisoires sont, à mon avis, essentielles dans le bon fonctionnement du dispositif. Curieusement, si on réfléchit par exemple à la mise place d'un intranet à l'université, on a plus de succès en proposant en ligne le calendrier des vacances scolaires que les références de fournisseurs, quoique ça peut être demandé aussi. Le parti pris est d'animer le site, par des petites animations, un peu décalées.

Ce dernier écran est celui de la modification d'une carte de visite. Vous êtes adhérent, vous changez d'adresse, vous changez de travail, vous pouvez en direct modifier vos informations personnelles. Il n'y a pas de modération.

Je crois qu'on a fait un peu le tour : informer, communiquer, relier la formation au monde professionnel, essayer de partager des ressources au sein d'une communauté, ce sont les quelques objectifs que l'on s'était fixés. Tout ne s'est pas fait en une seule journée. On a procédé par étapes de développement. La partie la plus simple s'est faite de septembre à janvier et à partir de janvier, le site est devenu véritablement site intranet puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on a lancé l'identification, l'identification rendue possible grâce à l'annuaire des adhérents. Le fait d'identifier les gens permettait de savoir qui ils étaient et permettait de générer toutes ces cartes de visite que vous voyez, qui permettent en fait de relier les contenus à l'adhérent.

En ce qui concerne les techniques utilisées et l'animation, voici quelques indications rapides. Au début, on fonctionnait avec des pages statiques, c'est-à-dire des pages construites un petit peu comme un document Word, et, petit à petit, on a évolué vers des contenus dynamiques, c'est-à-dire que nos pages, au lieu de les constituer comme un document Word, on les construit avec un programme informatique, à partir d'un modèle de page et d'une base de données, d'après une base de données. Pour être concret, chaque adhérent a un numéro d'identification, et si on veut afficher à l'écran la carte de visite, celle-ci n'existe pas physiquement pour tous les adhérents. On va chercher dans une base de données toutes les informations qui correspondent à ce numéro : nom, prénom, téléphone, adresse, descriptif, et on génère une page HTML (Hyper Text Markup Language), le langage des pages Internet. C'est ce que Gérard Pangon appelait la technologie ASP, puisqu'il utilise une technologie Microsoft qui s'appelle effectivement ASP (Active Server Page). Ici, on n'utilise pas ASP, on utilise autre chose.

Franck CHARNEAU :

C'est un autre langage pour faire des scripts CGI (Common Gateway Interface), c'est du PERL (Practical Extracting Reporting Language). C'est à peu près la même chose.

Benoît ROQUES :

Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que nous n'avons pas adopté la démarche de Télérama, qui a consisté à acheter des produits existants. Très modestes au début, on ne voulait pas employer de gros outils de façon à ce que ce soit accessible pour les étudiants. Cela n'a pas marché. On s'est engagés petit à petit vers des développements de plus en plus lourds et c'est vrai qu'actuellement, avec du recul, on pourrait nous dire : vous avez développé vous-mêmes des outils qui existent déjà. On en est conscients. On peut quand même en tirer un enseignement, c'est que le fait d'avoir conceptualisé et réalisé l'oaNet, puisqu'il faut quand même tout prévoir à l'avance avant de commencer une démarche de production, nous a rendus d'autant plus efficaces dans l'analyse des produits existants et dans le déploiement de ces dispositifs. C'est un point qu'on voulait souligner.

Au niveau des heures de travail, on pourrait les chiffrer à peu près à 14/15 semaines de travail à deux, sur l'année. À ces 14/15 semaines de travail, il faut ajouter tout le travail d'animation. L'oaNet, c'est un site visible, mais c'est aussi une messagerie. Une messagerie, cela ne fonctionne pas tout seul, il faut s'en occuper. Vous avez toujours des messages qui n'aboutissent pas, le serveur qui s'arrête, etc. On peut dire la même chose du site Web puisque nous hébergeons aussi notre propre site Web, c'est-à-dire que nous avons un ordinateur qui sert à mettre en ligne sur Internet ces pages-là. Cet ordinateur demande une certaine attention, même si elle est minime. On peut dire qu'on y passe cinq, dix minutes par jour. 11 y a aussi le plus important, c'est tout l'aspect animation. Développer des petites cartes animées pour les adhérents, écrire des messages électroniques régulièrement aux adhérents (oaNet infos), des bulletins d'information les informant des nouvelles fonctionnalités du site, contacter, assister les étudiants, les intervenants lorsqu'ils veulent mettre en ligne un contenu, toute cette démarche-là demande un temps non négligeable. Concrètement, cela nous prend environ un quart d'heure tous les matins. Répondre aux personnes qui n'arrivent pas à se connecter, cela prend tout de suite, si vous avez un ou deux messages, un quart d'heure, si vous en avez trois, cela devient une demi-heure et puis si vous avez un message qui pose difficulté parce que c'est vraiment quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter, il faut téléphoner, entrer en contact, envoyer des messages et, là, cela prend beaucoup plus de temps. Il y a des matins où effectivement cela demande une heure, une heure et demie de travail, rien que le fait d'animer ce site-là.

Pour citer cet article : Charneau Franck et Roques Benoît (2000). "Une expérience d’intranet pour la formation". Actes des Premières Rencontres Réseaux Humains / Réseaux Technologiques. Poitiers, 26 juin 1999. "Documents, Actes et Rapports pour l'Education", CNDP, p. 67-83.

En ligne : http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt/document402.php (consulté le 1/10/2019)

A lire aussi sur le même sujet

-

Une expérience d’intranet pour la formation. Par Franck Charneau et Benoît Roques.

-

Débat. Par Franck Charneau et Benoît Roques.

n° 1

Outils :

-

Franck Charneau

Développeur Internet / intranet, OAVUP, Université de Poitiers.

-

Benoît Roques

Responsable du projet UPnet, Université de Poitiers.

Mots-clés

Coordonnées :

Université de Poitiers

15, rue de l'Hôtel Dieu - 86034 POITIERS Cedex - FRANCE

Tél.: (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50

http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt - rhrt@univ-poitiers.fr