Réseaux Humains / Réseaux Technologiques, journées d'étude de l'Université de Poitiers

Développer les usages en ligne : de l'éditeur électronique au lecteur - Le cas de Revues.org

Deuxième partie - Des usages

Par Marin Dacos , Nancy Murzilli et Inès Secondat de Montesquieu

Publié en ligne le 1 septembre 2006

Résumé : Revues.org est un site qui fédère trente revues en sciences humaines et sociales. Créé en 1999, il attire un public d’experts, d’origine géographique diverse. Outre l’accès aux revues, ce portail propose plusieurs services : un calendrier des manifestations scientifiques, un répertoire critique de sites francophones en sciences sociales et humaines et un moteur de recherche interne. De plus en plus fréquenté, Revues.org a un lectorat fidèle. Afin de faciliter l’autonomie de ses contributeurs, l’équipe de Revues.org a participé au développement du logiciel d’édition électronique scientifique Lodel et a mis en place des formations pour utiliser ce logiciel libre. A travers elles, sont abordés les enjeux, les principes et le fonctionnement de l’édition électronique scientifique sur le web.

Sommaire

La mise en ligne des périodiques scientifiques est un mouvement largement engagé à l'échelle mondiale. Initié par de puissants éditeurs commerciaux, dont Elsevier est le représentant le plus connu, ce mouvement prend également une forme moins commerciale, notamment à travers des projets comme SciELO en Amérique du Sud et en Espagne, qui sont soutenus par l'UNESCO 1. Plus généralement, la constitution d'une véritable édition en libre accès devient l'objet des préoccupations de la communauté scientifique mondiale, en particulier à travers l'initiative majeure que constitue l’Open archives initative (OAI) 2. Bernard Larrouturou, le Directeur général du CNRS, a pris position en faveur de cette action en compagnie de responsables de grandes institutions scientifiques internationales (déclaration de Berlin 3). Cet élan international, voulu et encouragé par de multiples acteurs issus d’horizons très divers, ne pourra déboucher sur des structures centralisées. Il se traduira plutôt par l’alliance de milliers de sites scientifiques. Parmi ceux-ci, on peut d’ores et déjà compter Revues.org, fédération de revues en sciences humaines et sociales. Créée en 1999, Revues.org4 est financée par le Ministère de la Recherche, l'Ecole des hautes études en sciences sociales, l'Université d'Avignon et le CNRS. Elle se développe dans une logique de service public avec la volonté de défendre une conception ouverte de l'édition scientifique.

Revues.org héberge en ligne des revues scientifiques à comité de lecture qui adhèrent à son projet éditorial de diffusion de la recherche scientifique en ligne. Spécialisée dans les sciences humaines et sociales, elle écarte de son domaine les périodiques culturels, de vulgarisation, de création ou d’expression politique. Structure fédérative, Revues.org constitue un espace scientifique reconnu où l'internaute trouve un grand nombre de publications de qualité en texte intégral. La notoriété de la fédération bénéficie en retour à chacun de ses membres. Grâce à une adresse 5 simple et explicite, facile à citer et facile à mémoriser, les revues fédérées ont une bonne visibilité sur le web. La fédération assure en outre un référencement efficace sur les moteurs de recherche. De plus, les lecteurs sont rapidement informés des nouveautés grâce à la Lettre électronique de Revues.org, lettre mensuelle gratuite qui fait état de l’actualité de l’ensemble du site. La mise en commun permet de surmonter les deux difficultés majeures que sont, d’une part, la visibilité en ligne et de l’autre, la mise en place d’une infrastructure de qualité. Outre les économies d’échelle qu’elle permet, la gestion fédérative favorise le partage de compétences et d’expériences entre les acteurs impliqués. Tout ceci est propice à la mise en place d’une édition électronique de qualité, s’appuyant sur des procédures et des outils répondant à des exigences de pérennité et de structuration durable.

Bénéficiant de six années d’existence, le site attire un public nombreux et spécialisé qui se fidélise massivement : plus de 15 000 personnes, provenant pour moitié de pays étrangers à la France, sont abonnées à la Lettre de Revues.org. Plus de trente revues sont actuellement en ligne : Annales historiques de la Révolution française, Astérion, Cahiers d'études africaines, Cahiers d'histoire, Cahiers du Monde russe, Cahiers de la Méditerranée, Cahiers d'Études sur la Méditerranée Orientale et le monde Turco-Iranien, Cahiers de l'URMIS, Champ pénal, Chroniques yéménites, Clio, Corps et culture, Corpus, Cultures et conflits, Current Psychology Letters, EspacesTemps.net, Études photographiques, Études rurales, European Journal of Turquish studies, L'Homme, Methodos, Noesis, Power Institutions in Post-Soviet Societies, Revue d'économie industrielle, Revue d'histoire de l'enfance « irrégulière », Revue de l'histoire des religions, Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, Revue d'histoire du XIXe siècle, Revue européenne des migrations internationales, Rives nord-méditerranéennes, Ruralia, Socio-anthropologie. Ces revues ont été sélectionnées après une expertise scientifique. On peut distinguer les revues ayant une double publication (papier et électronique) et celles qui, abandonnant le papier ou naissant sous forme purement électronique, ont fait le pari de l'édition électronique comme support innovant d'édition et de diffusion de la littérature scientifique. Chacun de ces périodiques adopte une maquette qui reflète son projet éditorial et sa personnalité scientifique.

L’attractivité du site est augmentée par des publications propres très consultées par la communauté scientifique : Calenda, L'Album des sciences sociales et In-extenso.

Calenda est un calendrier scientifique en ligne qui, à ce jour, a déjà diffusé près de 3000 programmes de séminaires et de colloques. Chaque responsable d’événement scientifique peut proposer le programme de la rencontre qu’il organise. Sa mise en ligne intervient après une validation scientifique obligatoire 6. Dirigé scientifiquement par Natalie Petiteau, professeur à l’Université de Poitiers, Calenda est une publication propre de Revues.org dont les informations peuvent être relayées sur le site de laboratoires, de revues ou tout simplement de sites scientifiques 7.

L'Album des sciences sociales est un répertoire critique de ressources électroniques en sciences sociales, choisies en raison de leur intérêt pour la recherche et l’enseignement. Edité par Revues.org et dirigé par Sylvain Piron, maître de Conférences à l’EHESS, L'Album des sciences sociales propose une sélection commentée de sites de qualité, afin d'offrir les points de départ pour un usage efficace du réseau. Le domaine couvert correspond à l’ensemble des sciences sociales et humaines francophones, complété par les sites internationaux essentiels dans chaque discipline. L'Album des sciences sociales constitue l'équivalent d'un répertoire bibliographique qui vient compléter les revues éditées sur le site de Revues.org. L'esprit général de cette démarche vise à faire émerger, rendre visible et valoriser un espace intellectuel francophone de format électronique, accessible en ligne, reflétant la variété et la vitalité des travaux menés dans les centres de recherche et autres lieux de production de savoir sur l'homme et les sociétés. Cet espace constitue ce que nous aimerions pouvoir appeler une Toile scientifique francophone. L'une des particularités de ce répertoire est d'être adossé à un moteur de recherche spécialisé, In-extenso.

Utilisé comme moteur interne, In-extenso 8 permet d’effectuer des recherches sur l’ensemble des revues et des publications de Revues.org. Le moteur permet aussi de poursuivre la recherche au-delà du site. Il fonctionne alors comme moteur de recherche spécialisé explorant une partie volontairement restreinte de la Toile Mondiale. En effet, les moteurs de recherche généralistes, les plus couramment usités, cherchent à explorer la totalité du Web. Ils produisent ainsi un nombre croissant de réponses qui, dans leur très grande majorité, ne sont pas adaptées aux besoins de la communauté scientifique. Un moteur de recherche spécialisé ne visite au contraire qu’un espace de recherche strictement délimité.

In-extenso indexe uniquement le contenu de sites sélectionnés en fonction de critères scientifiques. Le moteur fait porter les requêtes qu’on lui adresse sur le seul domaine des sciences humaines et sociales, prioritairement dans l’espace francophone. Une requête sur « Jeanne d’Arc » ne retiendra pas les sites de brasseries, écoles élémentaires, porte-hélicoptères ou clubs de basket de même nom que proposeront Google, Altavista ou Yahoo. Seront également exclues les pages personnelles proposant des informations dont la qualité est souvent insatisfaisante. Les réponses produites sont moins nombreuses ; leur pertinence et la qualité de leur contenu sont assurées.

In-extenso propose d’effectuer des recherches de façon plus ou moins détaillée, dans différents espaces : soit à l’intérieur de Revues.org, soit sur une sélection de 200 publications en ligne (périodiques ou autres) en sciences humaines et sociales. Plus largement encore, la recherche peut porter sur 2000 sites traitant des sciences humaines et sociales – celui des sites sélectionnés dans l’Album des sciences sociales 9.

L’ensemble des ressources de Revues.org forme un ensemble cohérent proposant publications en ligne, actualités scientifiques et moteur de recherche spécialisé. Cette cohérence est renforcée par l’adoption de principes de mise en ligne qui obéissent à une logique unique : favoriser la diffusion de la littérature scientifique.

Revues.org a mis en place un système de mesure de fréquentations qui permet d’évaluer de manière quantitative les consultations du site dans sa globalité, mais également de chaque revue ainsi que de Calenda et de l’Album des sciences sociales. Des informations plus variées telles que la nationalité des visiteurs, le nombre de pages visitées, l’origine de connexion sur les sites sont aussi disponibles. Il s'agit de statistiques classiques, s'appuyant sur les fichiers d'accès (« acces_log ») et analysées à l'aide du logiciel Awstats. Si ce logiciel n'a pas pour habitude de gonfler les chiffres d'usages, toute mesure d’audience se heurte à des difficultés de définition des objets mesurés. La magie des chiffres bruts s'effondre rapidement lorsqu'on entame une analyse critique de chaque indicateur mis en oeuvre par le logiciel. Une étude s'appuyant sur une méthodologie beaucoup plus fine permettrait de hiérarchiser avec plus de précision les différents types de consultation et de ne pas additionner des valeurs de nature fondamentalement différente. Cependant, nous nous contenterons ici de mesures classiques, en considérant qu'elles restent comparables entre elles et avec toutes les autres mesures du même type,en espérant que des outils plus élaborés puissent à l'avenir affiner l'enquête.

Les analyses quantitatives ont été réalisées pour la plupart sur une période d’un an : d’octobre 2003 à octobre 2004. Le mois d’octobre 2004 a été choisi comme mois de référence pour les analyses des fréquentations actuelles. L’indice « Visites » correspond au nombre d’accès au site de tous les visiteurs. Sont pris en considération l’adresse IP de l’internaute et le temps de sa connexion. Plus d’une heure d’inactivité sur une page du site signe la fin d'une visite. Une visite peut donc comprendre un nombre indéfini de pages visitées si l’internaute produit au moins un clic par heure. L’indice « Pages visitées » correspond au nombre de pages qui ont été consultées lors des visites. A chaque changement de page, une nouvelle page est comptabilisée. Il ne s'agit donc nullement du nombre de hits, qui constitue une mesure dédiée à la maintenance du serveur mais pas à l'évaluation rigoureuse d'usages humains.

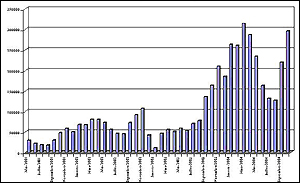

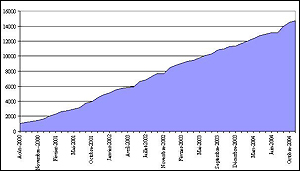

Entre octobre 2003 et octobre 2004, Revues.org a reçu trois millions de visites et dix millions de pages ont été visitées. Pour la période du mois d’octobre 2004, 300 000 visites ont été comptabilisées et 870 000 pages visitées. La moyenne des visites quotidiennes s’élève donc à 10 000 visites par jour pour le mois d’octobre.

Nombre de visites par année

-

2001 : 280 000 visites

-

2002 : 760 000 visites

-

2003 : 850 000 visites

-

2004 : 3 millions de visites

On constate que la fréquentation de Revues.org a été multipliée par dix depuis 4 ans. Cette croissance connaît une très forte hausse depuis septembre 2003. Entre les mois d'octobre 2003 et d'octobre 2004, le nombre de visites sur Revues.org a augmenté de plus d’un tiers. 100 000 visites mensuelles supplémentaires ont été enregistrées. De même, la comparaison des mois de juillet 2003 et 2004 indique que le nombre de visites a presque doublé, en passant de 70 000 (juillet 2003) à 130 000 visites (juillet 2004). Ce phénomène s'explique en grande partie par l'augmentation du nombre de personnes accédant à Internet à haut débit.

L'étude de la répartition des visites entre les diverses publications de Revues.org pour le mois d’octobre 2004 manifeste l'importance des usages de Calenda et de l’Album des sciences sociales. Elle illustre l’intérêt général que représentent les publications propres de Revues.org et leur rôle fédérateur. Il faut également noter l'importance des consultations des revues anciennement adhérentes à Revues.org, comme Clio, Ruralia, la Revue d’histoire du XIXe siècle, Etudes photographiques, Cahiers d’histoire ou Corps et culture. Cela indique la mise en place d'habitudes de lectures s’inscrivant dans le long terme. La croissance générale des consultations de Revues.org ne s'explique donc pas seulement par la croissance du nombre d'internautes connectés à haut débit et par l'augmentation du nombre de documents publiés en ligne par Revues.org. Des processus de fidélisation du lectorat sont manifestement à l'oeuvre.

La fréquentation mensuelle des revues varie entre 1000 et 30 000 visites par mois pour un titre. La revue Clio, Histoire, Femmes, Sociétés a été l’objet de 300 000 visites d’octobre 2003 à octobre 2004. Pour le mois d’octobre 2004, elle comptabilise 27 000 visites, avec une moyenne de 900 visites par jour. La revue Etudes photographiques cumule quant à elle 13 500 visites au mois d’octobre 2004 tandis qu'elle en dénombre à peine 3 000 un an auparavant (octobre 2003). En l’espace d’un an, les visites du site de la revue ont augmenté de près de 400%. Plus généralement, toutes les revues de Revues.org ont connu une forte croissance de fréquentation. Il serait utile de pouvoir comparer cette tendance avec les courbes de ventes à l'unité et d'abonnements.

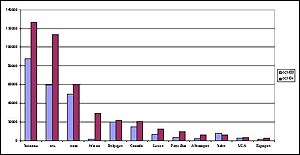

D’autres éléments offrent les moyens d’entrevoir la portée internationale de Revues.org. Au mois d’octobre 2004, 51% des visiteurs se sont connectés depuis la France, 49% se sont connectés depuis le reste du monde. Le graphique présenté ci-dessous nous permet de savoir de manière détaillée, de quel pays, ou de quel type de domaine (.com ou .net) les visiteurs se connectent. La comparaison de la provenance des visiteurs entre les mois d’octobre 2003 et d’octobre 2004 montre que la croissance de fréquentation est commune à tous les lieux de connexion (excepté l’Italie). Il est notable que le Maroc connaît la plus forte hausse de fréquentation. Les équipements et l'usage se développant particulièrement dans ce pays, la population parvient ainsi à atteindre un niveau de fréquentation supérieur à celui de la Belgique, pays dont la population totale n'excède cependant pas le tiers de celle du Maroc. Un tel exemple souligne le rôle majeur de l'édition électronique scientifique en libre accès dans l'égalité des accès aux savoirs.

Evolution de l'origine des connexions entre octobre 2003 et octobre 2004 (en nombre de visites mensuelles)

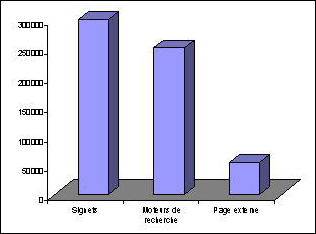

Alors que la domination du moteur Google occupe le devant de la scène, force est de constater que les moteurs de recherche ne sont pas les premiers fournisseurs de visites de Revues.org. Les visiteurs accèdent en effet aux pages de la fédération de revues d'abord par le moyen d'un signet pré-enregistré ou par une adresse inscrite directement dans la barre d'adresse du navigateur, ensuite seulement par les moteurs de recherche (Google et Yahoo, pour les plus importants), enfin par un lien vers Revues.org publié par un site scientifique ou par un annuaire de liens. La plus grande part des visiteurs accède donc à Revues.org en ayant connaissance, au préalable, de l'existence du site. Il s'agit donc d'un public d'habitués. Il en ressort que la fédération Revues.org est devenue un espace de référence auquel on accède directement et non par le seul hasard des résultats des moteurs de recherche dans un cadre généraliste. On peut imaginer que cette situation évoluera lorsque les moteurs de recherche spécialisés se seront développés et que leur usage aura pris de l'ampleur. Pour l'instant, les moteurs de recherche spécialisés sont dominés par l'anglais et les sciences dites dures (Google scholar10 et Scirus11), tandis que l'usage de moteurs SHS francophones reste limité (Aleph12, In-extenso.org13).

La Lettre gratuite et mensuelle de Revues.org, initiée en janvier 2000, compte plus de 15 000 abonnés. Elle accueille mensuellement plus de 300 nouveaux abonnés. La courbe du nombre d'abonnés montre une grande régularité de croissance.

Deux grands modèles de production de contenu scientifique en ligne se distinguent assez nettement. Le premier d’entre eux est un modèle de délégation. Dans ce cas de figure, les éditeurs délèguent à des organismes spécialisés la charge de la mise en ligne. Le second est un modèle d'appropriation. Ce modèle repose sur la conviction que la compétence liée au métier de l'édition électronique n'est pas extra-éditoriale et ne doit pas être sous-traitée, sauf dans ses dimensions purement informatiques.

Défendu par Revues.org, ce modèle d’appropriation permet une forte distribution de l’ensemble du système éditorial alors que le modèle délégué est centralisé par nature. Dans un système délégué, le risque de mise en place de numerus clausus est présent. Tenant compte du caractère fini des moyens disponibles, les cellules centralisées pourraient être contraintes de limiter le nombre de titres ou de documents dont la mise en ligne est possible. On sait également qu'une partie notable des innovations provient de la marge et non d'un centre souvent moins mobile. On court donc le risque de figer le paysage éditorial scientifique en ne favorisant pas l'émergence de nouveaux projets et de nouvelles équipes. Toute approche déléguée alimente ce risque car le modèle technique qui découle d’une structure centralisée est spécifique.

Le modèle de délégation est en effet conçu comme une approche experte, s'appuyant sur les compétences d'une équipe spécialisée dont la productivité à temps plein et la haute technicité sont légitimement privilégiées. Le modèle d'appropriation, en revanche, place au centre du processus le simple utilisateur d'outils bureautiques qu'est un secrétaire de rédaction, un rédacteur en chef ou un membre de comité de rédaction. L'ensemble des choix techniques est organisé autour de ses compétences et de ses usages actuels. Il s'agit avant toute chose de ne pas grever l'emploi du temps des personnes chargées de la mise en ligne, considérée comme l'aboutissement d'un long travail d’édition scientifique classique, impliquant les auteurs, les comités de lecture et les personnes chargées des corrections et de la mise en forme finale. L'objectif consiste, en amont, à faciliter le travail d'édition électronique, à travers le développement d'outils techniques appropriés et de formations à l'édition électronique.

Parier sur la formation plus que sur la sous-traitance revient à miser sur l'avenir et sur la banalisation de compétences qui feront peu à peu partie du cœur des métiers de l'édition. Chaque équipe éditoriale assume la majeure partie du travail de mise en ligne et définit par conséquent des objectifs réalistes, en fonction de ses moyens propres. Dans un système distribué, les équipes sont de petite taille et les acteurs sont responsables des processus qu'ils mettent en oeuvre. On évite ainsi la mise en place d'une structure dans laquelle l'éditeur est un consommateur de services et ignore tout de la façon dont son nouveau métier est mis en oeuvre. Dans un modèle de délégation, l'allègement d'une partie du travail des éditeurs possède pour contrepartie une restriction de leur marge de manoeuvre éditoriale. Le modèle d’appropriation proposé par Revues.org permet aux équipes éditoriales de développer des compétences leur ouvrant la possibilité de créer une édition électronique à part entière.

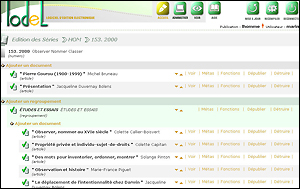

La mise en oeuvre du modèle d'appropriation passe par l'adoption d'outils adaptés à cet usage. Dans cet objectif, Revues.org a participé au développement de Lodel, un logiciel d'édition électronique dédié à l'édition électronique scientifique 14. Ce logiciel est utilisé par les revues de Revues.org mais également par l'École des hautes études en sciences sociales, l’École nationale des chartes, l’Université de Poitiers, l’Université de Nice, la Maison méditerranéenne des sciences de l’Homme. Ces établissements l’utilisent pour mettre en ligne des documents scientifiques tels que des revues, des actes de colloques ou des positions de thèses. Exclusivement disponible en ligne, ce logiciel permet de publier une revue électronique en important des articles issus d'un traitement de texte ou d'un logiciel de PAO, après un prétraitement rapide. Il a été conçu pour permettre une mise en ligne simplifiée qui puisse être assurée par les équipes des revues.

La compétence informatique minimale pour utiliser Lodel correspond à un niveau bureautique. Le temps de travail nécessaire pour maîtriser le logiciel est très réduit car le logiciel n’impose pas de changements dans les habitudes des équipes éditoriales. Il s’adapte aux conditions concrètes et variées de travail des utilisateurs (Macintosh, PC, etc.), ce qui augmente sa simplicité d’adaptation. Le logiciel est pensé pour permettre aux revues d'assurer une mise en ligne très rapide sans céder sur la qualité éditoriale, le respect des standards techniques de l'industrie informatique et la structuration des contenus. Lodel a été conçu pour que son utilisation constitue une part minime du travail d’un éditeur, dans la mesure où son métier principal est la sélection, la mise en forme et la révision de textes de qualité. Enfin, le système sépare totalement la forme du fond. Ainsi sont dissociés les processus liés aux contenus de ceux qui sont liés à la mise en forme, permettant aux éditeurs de se concentrer sur leur travail éditorial. Cela permet également aux revues de se doter d’une charte graphique spécifique marquant leur personnalité.

Une fois installé sur un serveur, Lodel est accessible via Internet à toute personne à laquelle le responsable éditorial accorde un droit d’accès. Cette disponibilité mondiale du logiciel permet de répartir la charge de travail entre plusieurs membres de l’équipe éditoriale. Elle s’adapte aussi bien à des équipes rédactionnelles dispersées qu’à des vies professionnelles nomades. La maintenance et l’évolution du logiciel ont lieu du côté du serveur, ce qui évite à chacun d’avoir à assumer l’installation et la mise à jour du logiciel. Cela donne également toute liberté aux éditeurs de travailler sur le système d’exploitation qui leur convient.

L’ajout de très forte valeur ajoutée dans le document n’est pas la tâche principale d’un éditeur. Une sémantisation minimale s'impose pour décrire correctement un document scientifique en ligne. Pour l'essentiel, il s'agit des éléments issus de la norme internationalement reconnue Dublin Core 15 ainsi que des éléments de structuration forte du document (plan, distinction entre texte, notes de bas de page, annexe, etc.). Mais il est risqué de s'engager dans une course à l'information bibliographique qui mènerait à une hypersémantisation dont la conséquence directe serait l'augmentation du coût de la mise en ligne. Il est des informations bibliographiques qui dépassent largement les attributions d’un éditeur.

Les personnes chargées de la mise en ligne ne sont pas ingénieurs en informatique mais secrétaires de rédaction, rédacteurs en chef ou membres de comités de rédaction. Pour cette raison, Lodel est un logiciel simple d’accès et d’usage, dont les principes, le vocabulaire et le fonctionnement peuvent être intégrés dans le cadre de formations courtes. Dans cette optique, l’ensemble des processus complexes de respect des standards informatiques est assumé par le logiciel en arrière-plan. Afin de permettre une appropriation rapide et structurée de l'outil, l’équipe de Revues.org offre aux revues adhérentes une formation à Lodel. Une pré-maquette de revue est fournie gratuitement et est immédiatement utilisable. Cette formation est proposée à Paris dans les locaux de l'EHESS. Sa durée est de deux journées.

Revues.org a développé depuis deux ans une politique de formation à l’édition électronique en général et au logiciel Lodel en particulier. La spécificité de ces formations est d’offrir une vision large de l’édition électronique et des moyens techniques simples pour y parvenir. Ces formations occupent une place essentielle dans la réussite du projet de Revues.org et dans le processus de mise en ligne des revues. Leur objet consiste aussi à propager des compétences fortes en édition électronique, pour que l’édition électronique ne soit pas seulement une affaire d'informaticiens, mais soit aussi fortement intégrée dans le travail des acteurs de l'édition : les éditeurs et les scientifiques.

Trois types de formations sont organisés, correspondant aux niveaux d’utilisation du logiciel et aux objectifs des participants : la formation utilisateur s’adresse aux éditeurs amenés à gérer le contenu d’un site ; la formation expert s’adresse aux webmasters des sites : on y apprend comment réaliser une maquette de site et comment adapter un site à des besoins particuliers ; enfin, la formation des formateurs s’adresse aux utilisateurs habitués de Lodel qui souhaitent à leur tour délivrer des formations. Des formations intermédiaires sont envisagées, comprenant notamment des formations rapides d'une demi-journée et des formations à la structuration de contenus (Modèle éditorial, Modèle conceptuel de données, Schémas XML). Les formations de niveau utilisateur sont les plus fréquentes et font l’objet de nombreuses demandes. Ces formations sont organisées environ une fois par mois à l’Ecole des hautes études en sciences sociales et comptent environ 16 participants à chaque session. Dans le cadre de leur soutien à Revues.org, l'Université d'Avignon, l'Ecole nationale des chartes et l’EHESS mettent à disposition du personnel et une salle équipée pour la tenue de ces formations. Depuis 2004, la forte augmentation des demandes de formations s'explique par la croissance des adhésions de revues à Revues.org et par l'intérêt manifesté par des projets scientifiques de haut niveau externes à Revues.org. Plus de 120 personnes ont déjà suivi une formation Lodel et il est prévu d’en former 175 pour l’année 2004-2005.

Un des objectifs de la formation réside dans la création d’une communauté d’utilisateurs qui communiquent, partagent, s’entraident pour une meilleure circulation des expériences et des savoirs. Les formations ne sont pas conçues comme un simple service ponctuel, offert à des individus isolés : éditeurs, personnels des revues, webmasters sont invités à s'intégrer à une communauté de travail. L’échange des connaissances, des idées, des expériences est un gage de réussite et d’efficacité à long terme de la politique de mise en place d’une édition électronique. Les listes de discussion d'utilisateurs sont le principal outil mis à la disposition des stagiaires pour évoquer leurs difficultés et proposer leurs idées et besoins.

Cette stratégie est nourrie par la volonté d'ouvrir les formations au-delà des revues candidates à l'adhésion à Revues.org ou des revues adhérentes à Revues.org : plusieurs dizaines d'autres projets émergent en dehors de Revues.org grâce à la synergie permise par le caractère ouvert des formations et par la licence libre du logiciel Lodel, qui est utilisable par tous ceux qui le souhaitent sans contrepartie financière. Au chapitre des publications utilisant Lodel sans être adhérentes à la fédération Revues.org, on citera par exemple :

-

Corela (Cognition, représentation, langage)16

-

El Argonauta Espagnol 17

-

Encyclopédie Juridique des Biens Informatiques 18

-

Fictions du savoir à la Renaissance 19

-

L'écho de la fabrique 20

-

L'idée de littérature dans les années 1950 21

-

Livraison d'histoire de l'architecture 22

-

Oliviana. Recherches sur Petrus Ioannis Olivi et les courants spirituels, XIIIe-XVe 23

-

Theleme. Techniques pour l'Historien en Ligne : Etudes, Manuels, Exercices 24

-

Upnet info, bulletin d'information mensuel de l'Université de Poitiers 25.

Les objectifs de formation dépassent le seul enseignement du logiciel Lodel. Ils concernent les enjeux de l’édition électronique, ses principes, le fonctionnement et les bonnes pratiques du web. Il est apparu crucial de sensibiliser en profondeur les participants aux principes et enjeux de l’édition électronique scientifique. Ces enjeux croisent les dimensions techniques, éditoriales et même, en certains points, politiques. Ainsi sont évoqués les problèmes liés à la citabilité des documents scientifiques sur le web et à leur pérennité, ce qui permet de distinguer les formats structurés des formats non structurés, ainsi que les formats ouverts des formats fermés. La question de l'accessibilité jouit d'un traitement particulier, ce qui permet d'évoquer l'adaptation des sites à des lectorats éloignés et économiquement fragiles ainsi qu’aux personnes handicapées.

Les formations enseignent la nécessité de respecter les standards du web, pour garantir la pérennité des données, gagner en visibilité, structurer et sémantiser l’information. Cela répond à un ensemble de bonnes pratiques. Les formations visent aussi à sensibiliser les participants au contexte technique général de l’édition électronique, à travers la présentation des formats, des nouveaux outils d’édition et de leur comparaison avec les anciennes pratiques. Les standards d'interopérabilité permettent d'évoquer les enjeux de l'échange, de la circulation et de la visibilité de l'information scientifique sur Internet. De très nombreuses notions doivent donc être explicitées pour un public peu familiarisé avec le web. Sont ainsi évoquées, de façon très simple, les sites dynamiques, les systèmes de gestion de contenus (CMS), Unicode, les feuilles de style (CSS), les standards du web (le XML, le protocole du W3C, les métadonnées Dublin Core, le Mouvement des archives ouvertes s'appuyant sur le protocole OAI). Cette présentation d’ordre général vise à accompagner les participants dans leurs choix techniques et à vulgariser les problématiques techniques actuelles du web.

La suite de la formation consiste à transmettre des moyens techniques permettant d'élaborer la mise en ligne d’un site de revue, cette maîtrise étant le premier échelon de compétence à aquérir pour un tel projet. Après l'enseignement théorique, les stagiaires peuvent travailler sur un espace de formation dédié, dans lequel ils peuvent introduire leurs propres documents. S'exerçant en situation réelle, avec des documents sur lesquels ils travaillent au quotidien, ils sont immédiatement confrontés à l'utilisation de l'outil et à des interrogations sur les moyens de l'adapter à leurs besoins particuliers.

La pédagogie adoptée a évolué grâce à des bilans consécutifs aux formations afin de gagner en efficacité. Il a fallu résoudre, par une pédagogie adaptée, des difficultés de divers ordres. Le niveau des participants en informatique accuse notamment une grande hétérogénéité, qu’il faut compenser par un accompagnement individualisé en fonction des difficultés et des particularités du projet d’édition électronique de chacun. L'adjonction d'un accompagnateur au formateur principal a permis de réduire considérablement cette difficulté. Dans la même perspective, la durée des formations est passée d’une à deux journées.

Cela permet aux stagiaires de stabiliser les notions apprises et de se confronter à des difficultés concrètes liées à un travail sur leurs propres documents. Le principe pédagogique des formations est de permettre aux participants de travailler très rapidement sur leur projet personnel pour stimuler leur motivation et d'alterner les séquences théoriques et les séquences pratiques pour dynamiser le déroulement de la formation. Le principe d'un suivi post-formation s’est avéré très utile et apprécié par les participants. Les listes de discussion mises en place autour de Lodel leur offrent la possibilité de communiquer entre eux et avec les formateurs. De plus, les espaces électroniques personnels utilisés lors des formations sont mis à la disposition des stagiaires durant au moins un mois après la formation. Certains de ces espaces sont ouverts en dehors du calendrier des formations pour permettre à des personnes de prendre connaissance du logiciel.

L'édition électronique est fréquemment considérée comme un facteur de désintermédiarisation favorable à l'expression individuelle mais néfaste à la qualité des contenus publiés. En réalité, l'apparition de nouveaux outils n'a jamais induit l'abandon systématique des intermédiaires. Leur pertinence et leur nécessité reste en effet entière quand il s'agit de corriger un texte, de le valider ou de le discuter. Le modèle de Revues.org montre que l'appropriation des méthodes et des outils de l'édition électronique peut se faire dans un cadre académique strict, respectant des procédures de validation rigoureuses. Nous assistons donc moins à un processus de désintermédiarisation qu'à une mutation des procédures d'édition. Accompagner cette mutation en favorisant l'émergence de projets innovants est la mission que s'est donnée Revues.org.

NDLR : Cet article a déjà été publié dans Philippe Rygiel et Serge Noiret (direction), Les historiens, leurs revues et Internet (Espagne, France, Italie) , Publibook Université, à paraître en 2005.

Pour citer cet article : Dacos Marin, Murzilli Nancy et Secondat de Montesquieu Inès (2005). "Développer les usages en ligne : de l'éditeur électronique au lecteur - Le cas de Revues.org". Actes des 5 et 6èmes Rencontres Réseaux Humains / Réseaux Technologiques. Poitiers et La Rochelle, 16 et 17 mai 2003 et 25 et 26 juin 2004. "Documents, Actes et Rapports pour l'Education", CNDP, p. 63-76.

En ligne : http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt/document648.php (consulté le 1/10/2019)

Notes

A lire aussi sur le même sujet

-

Des réseaux d’échanges réciproques de savoirs aux « communaux-réseaux » ?. Par Claire Héber-Suffrin.

-

Place et nature du questionnement au sein d’un ENT : le dispositif TACTIC et la formation de formateurs en milieu militaire.. Par Albéric Verdon.

-

Développer les usages en ligne : de l'éditeur électronique au lecteur. Par Marin Dacos, Nancy Murzilli et Inès Secondat de Montesquieu.

-

Un portail d’accès aux ressources pour les établissements scolaires : l’Espace Numérique des Savoirs (ENS). Par Vincent Bellard et Marie-Eve Charpentier.

-

L’étudiant connecté de demain. Par Yann Boivin.

n° 5-6

Outils :

-

Marin Dacos

Professeur agrégé à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), responsable du Centre d’édition web, de ressources électroniques et de communication (CERC), fondateur de Revues.org.

-

Nancy Murzilli

Editrice électronique à Revues.org, membre du Centre d’épistémologie et d’ergologie comparative (CERPEC) de l’Université de Provence.

-

Inès Secondat de Montesquieu

Editrice électronique à Revues.org.

Coordonnées :

Université de Poitiers

15, rue de l'Hôtel Dieu - 86034 POITIERS Cedex - FRANCE

Tél.: (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax : (33) (0)5 49 45 30 50

http://edel.univ-poitiers.fr/rhrt - rhrt@univ-poitiers.fr